О Лермонтове и его жребии …

15 июля 1841 года (по григорианскому календарю эта дата падает на 28 июля) недалеко от Пятигорска стрелялись М.Ю. Лермонтов и Н.С. Мартынов. Лермонтов был убит. Ему было 26 лет. Роковая пуля оборвала жизнь не только тонкого художника слова, но и глубокого мыслителя, сосредоточенного на проблеме, которая мало кого занимала в те годы, став актуальной лишь много позже: тьма и свет в душе человека.

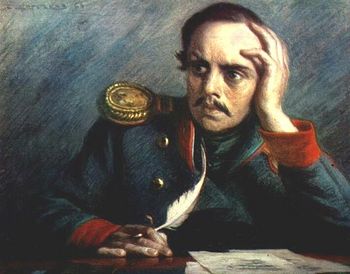

Дуэль Лермонтова Дуэль Лермонтова |

Подобно многим современникам, Лермонтов остро переживал и, как художник, отображал борения разнонаправленных духовных стремлений. Вместе с тем он пытался постичь и образно запечатлеть наклонности и возможности бездуховного сознания: рассудочно-скептического и чувственного. Всего более занимала его духовная борьба, происходившая на уровне, определяемом противостоянием христианской мистики и антихристианского демонизма. Вопрос о преобладании у Лермонтова того или другого из этих двух основных направлений ставился всегда — со времен Белинского, который признался в письме к В.П. Боткину от 17 марта 1842 года, что ценит в произведениях Лермонтова и вообще в словесности «демонский полет — с небом гордую вражду», «демонские элементы». Эта точка зрения отразилась в статье Белинского «Стихотворения М. Лермонтова» (1841).

Люди, весьма далекие от взглядов Белинского, также усматривали в творчестве Лермонтова преобладание богоборческого, гордого, «отрицательного» воззрения. На этой точке зрения стояли такие непохожие друг на друга критики, как Ап. Григорьев и С. Бурачок.

Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» с осуждением указывает, что в поэзии Лермонтова преобладает демонизм, правда, вялый и в зрелом творчестве несколько теснимый христианской мистикой: «Признавши над собой власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться», и это особенно заметно, по мнению Гоголя, в «Сказке для детей»: «Может быть, с окончанием этой повести… отделался бы он от самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния».

Новая волна прочтений, благосклонных к демонизму или же осуждающих его предполагаемое у Лермонтова преобладание, поднялась на переходе от XIX к ХХ веку. В.С. Соловьев в речи «Лермонтов» (1899) отметил в «гении» поэта «обуявшую соль… демонизма» и в особенности порабощенность «демоном кровожадности», «демоном нечистоты» и главенствующим «демоном гордости». По мнению Соловьева, «религиозное чувство, часто засыпавшее в Лермонтове, никогда в нем не умирало», но все-таки уступало «злому началу».

Д.С. Мережковский в книге «М.Ю. Лермонтов — Поэт сверхчеловечества» (1908-1909) утверждает, что Лермонтов — единственный в «русской литературе до конца не смирившийся», подлинно «гордый человек», отличающийся «святым кощунством, святым богоборчеством», так что «во всей его поэзии, которая есть не что иное, как вечный спор с христианством, нет вовсе имени Христа».

Демонизм, будто бы преобладающий у Лермонтова, приветствуется в книге А. Закржевского «Лермонтов и современность» (Киев, 1915). Подобная точка зрения господствует и после 1917 года, причем демонизм в большинстве случаев оценивается положительно: то как стихийный атеизм, то как разновидность человеческого самоутверждения. В течение 1920-1930-х годов духовное восприятие демонизма увядает, и соответствующие образы Лермонтова начинают казаться условным философско-поэтическим иносказанием. Редкое исключение составляет толкование Даниила Андреева, включенное в неизданную в свое время книгу «Роза мира» (1950-1958). Отмечая глубину и силу «богоборческой тенденции» у Лермонтова, Андреев указывает, что ей изначально противостоит «светлая задушевная теплая вера» и ранняя смерть поэта воспрепятствовала «предельной поляризации этих двух тенденций, в их смертельной борьбе, в победе утверждающего начала и в достижении наивысшей мудрости».

Мысль о преобладании богоборчества в творчестве Лермонтова нашла отражение в «Лермонтовской энциклопедии» (М., 1981), в частности в статье Е.М. Пульхритудовой «Богоборческие мотивы». В обобщающих — помещенных в новых словарях русских писателей — статьях В.Э. Вацуро «богоборческие мотивы», «богоборческий пафос» у Лермонтова представляются совершенно оттесняющими образы мистического смирения.

Во второй половине XIX века постепенно сложилось противоположное мнение, согласно которому в зрелом творчестве Лермонтова все-таки возобладало христианско-мистическое направление, явленное в лучших и потому самых весомых произведениях.

А.О. Смирнова, лично знавшая поэта, в своих воспоминаниях, составлявшихся в 1870-х — начале 1880-х годов, заметила: «У него религиозная струна очень поразительна». По мнению В.Д. Спасовича, зрелый Лермонтов был готов стать главным художественным выразителем православно-славянофильских воззрений: «По врожденной сильной наклонности к национальному… по нерасположению своему к европеизму и глубокому религиозному чувству, вдохновляющему «Ветку Палестины», и множеству прекраснейших мотивов Лермонтов был снабжен всеми данными для того, чтобы сделаться великим художником того литературного направления, теоретиками коего были Хомяков и Аксаковы».

Эта точка зрения особенно распространилась в исследованиях, приуроченных к 50-летней годовщине со дня гибели поэта. Известный историк В.О. Ключевский в статье «Грусть (Памяти М.Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 г.)» (1891) пишет: «Поэзия Лермонтова… на последней ступени своего развития близко подошла к… национально-религиозному настроению, и его грусть становилась художественным выражением того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного настроения: да будет воля Твоя. Никакой христианский народ своим бытом, всею своею историей не прочувствовал этого стиха так глубоко, как русский, и ни один русский поэт доселе не был так способен глубоко проникнуться этим народным чувством и дать ему художественное выражение, как Лермонтов».

П.А. Висковатый (Висковатов) в книге «М.Ю. Лермонтов: Жизнь и творчество» (М., 1891) усматривает в зрелом творчестве Лермонтова выражение мистической веры в Бога: «Он отнесся отрицательно лишь к явлениям современной ему жизни. Но в жизни нашей кроме интересов времени теплится и вечное, то есть то, что живет рядом, а порою и наперекор случайному, современному. И вот в этом Лермонтов не был скептик».

К сходному воззрению пришел и Н.А. Котляревский в исследовании «М.Ю. Лермонтов: Личность поэта и его произведения. Опыт историко-литературной оценки» (СПб., 1891): «Поэт и в прежние годы обращался иногда к религиозным темам. Но уловить какое-нибудь положительное религиозное признание в его ранних стихах было невозможно… Последний отзвук прежнего непокорного отношения к Богу… мы встречаем в стихотворении «Благодарность»… но эту дерзкую речь поэт искупил другими — молитвенными речами».

Христианское вероисповедное направление в зрелом творчестве Лермонтова отмечали также К. Бархин (1912), П. Федоровский (1914), С. Шувалов (1914). Однако в исследованиях данного ряда содержание произведений Лермонтова изучалось недостаточно подробно и потому выводы не обретали необходимой силы убеждения и воздействия. А после 1917 года такая точка зрения вообще была предана забвению.

Лишь с 1990-х годов сложное становление православно-мистического художественного направления у Лермонтова стало постепенно обосновываться вдумчивым филологическим толкованием его произведений.

Чтобы выяснить действительное соотношение демонического магизма, христианской мистики, рассудочности и чувственности в творческом сознании Лермонтова, надо с особым вниманием обратиться к ключевым в этом смысле лирическим произведениям.

Грани лирического сознания

Вопрос о борьбе части высших духов с Богом-Творцом привлекал Лермонтова всегда, что, в частности, нашло отражение в работе над поэмой «Демон», начатой в 1829 году, длившейся в течение всей творческой жизни и запечатлевшей постепенный переход от сочувствия Демону к осуждению его как «духа порочного», «злого»[18]. Резкий перелом авторского отношения обозначился в переработке 1838 года, когда в заключительном посвящении, в самой последней строке всё содержание поэмы названо «больной души тяжелым бредом» (2; 486).

|

Однако в первые годы творчества Лермонтов порой усматривал некую мрачную привлекательность в демонической одержимости. Позднее, в «Сказке для детей» (1839-1840), изображая демона насмешливо-уничижительно, поэт вспомнит:

Я прежде пел про демона иного:

То был безумный, страстный, детский бред.

…Мой юный ум, бывало, возмущал

Могучий образ. Меж иных видений,

Как царь, немой и гордый, он сиял.

(2; 72-73)

Подобное болезненное состояние «юного ума» выразилось, например, в стихотворении «Мой демон» (1829), где о духе-покровителе сказано:

Собранье зол его стихия.

…Он недоверчивость вселяет,

Он презрел чистую любовь,

Он все моленья отвергает,

Он равнодушно видит кровь.

(1; 110)

Впрочем, уже в одноименном стихотворении 1831 года то же самое настроение развивается до грани разочарования в демонизме:

И гордый демон не отстанет,

Пока живу я, от меня…

И, дав предчувствия блаженства,

Не даст мне счастья никогда.

(1; 252)

Вообще вернее говорить лишь об отдельных случаях начального, частичного демонизма у Лермонтова, когда его душа сознательно принимает искусительные внушения злого духа, выражает их логику от своего имени, но при этом сохраняет способность самоотчета, свободу выбора собственных решений.

Мир видится поэту бореньем различных духов, и он порою склонен менять привычное христианское соотношение добра и зла. Так, в стихотворении «Бой» (1832) в схватке «сынов небес» злой дух представляется «в одежде чернеца» (1; 275), символизирующей в христианстве благую духовную силу. Бог в подобных стихотворениях представляется злым, а сатана добрым или стремящимся к добру. Бог мнится виновником всего несовершенства в мироздании и человеческой душе:

Я не для ангелов и рая

Всесильным Богом сотворен;

Но для чего живу, страдая,

Про это больше знает Он.

(1; 210)

Сходный упрек Творцу, выраженный в еще более сдержанном намеке, звучит в «Ангеле» (1831): здесь изображается, как ангелы Божии низводят в несовершенный земной мир «души младые», обрекая их на скуку, томление, страдание — ведь из песен ангелов эти души узнают о «блаженстве безгрешных духов» (1; 205). В душе юного Лермонтова таится вопрос: зачем «Бог великий» не сотворил человеческие души безгрешными, зачем позволил ряду ангелов пасть в порыве самоутверждения, зачем не сохранил на земле рай? Поэту еще не внятна мысль о величии богоданной свободы выбора, дарованной разумным тварям, — и прежде всего выбора между верностью и неверностью Богу.

В стихотворении «Смерть» (1830 или 1831) изображается обратный, наступающий после «земного краткого изгнанья» (1; 236) путь души к Богу. Поэту представляется, что и после земных страданий и заблуждений, невольных и невинных — «детских» (с точки зрения лирического героя), — Бог не допускает душу в вечный мир счастья и блаженства, но требует непонятного для нее раскаяния:

Я вздрогнул, прочитав свой жребий.

Как? Мне лететь опять на эту землю,

Чтоб увидать ряды тех зол, которым

Причиной были детские ошибки?

(1; 236)

Не решаясь прямо богохульствовать, Лермонтов представляет всё случившееся страшным сном и даже во сне обрывает свой ропот:

Я на Творца роптал, страшась молиться,

И я хотел изречь хулы на небо,

Хотел сказать…

Но замер голос мой, и я проснулся.

(1; 236)

Здесь выразилась обычная у Лермонтова незавершенность, непоследовательность демонизма, готовность уступить воле Божией.

Недовольство Творцом порождает ряд ернических, насмешливых молитв, проникнутых упреками, скрытыми и явными; в подобном настроении поэту кажется, что Бог недостоин искренних молений. Так в «Моей мольбе» («Да охранюся я от мушек…»; 1830). Так и в «Юнкерской молитве» (1830):

Я, Царь Всевышний,

Хорош уж тем,

Что просьбой лишней

Не надоем.

(1; 291)

Иногда, как в «Желании» (1832), юный поэт молится искренне, но пребывая в состоянии неосознанного своеволия, и потому прошение оттесняется повелением, а обращение к личному Богу — взыванием к неопределенному духовному множеству: «Дайте мне…» (1; 277). И в то же время, например в стихотворении «Как в ночь звезды падучей пламень…» (1832), поэт признает, что подобные «мечтанья рая» (о которых говорится в «Желании») по сути призрачны, обманны, ибо навеваются падшими духами в душу, им уподобляющуюся (символ «звезды падучей»):

Молю о счастии, бывало,

Дождался наконец,

И тягостно мне счастье стало,

Как для царя венец.

И все мечты отвергнув, снова

Остался я один —

Как замка мрачного, пустого

Ничтожный властелин.

(1; 263)

Таким образом, разочарование в демонизме зрело в душе Лермонтова изначально. Уже в раннем творчестве, исследуя возможности демонизма, поэт показывает, как на такой почве развивается неверие ни во что, нежелание жить:

Что толку жить!.. Без приключений

И с приключеньями — тоска.

(1; 284)

Позднее это настроение он чеканно выразит в стихотворении «Благодарность» (1840), а также «И скучно и грустно» (1840).

По мнению зрелого Лермонтова, неверующее сознание, проистекающее из демонического богоборчества, — это основная «болезнь» века. Он описал эту болезнь в образе Печорина, как объяснил потом в предисловии ко второму изданию романа «Герой нашего времени». Лермонтову понятно, что неверие, скепсис основаны непосредственно на холодном рассудке. В стихотворении «Валерик» (1840) лирический герой признается:

Теперь остынувшим умом

Разуверяюсь я во всем.

(1; 54)

Правда, он тут же дает понять, что неверию предпочитает веру (в данном случае некую неопределенную смесь христианства и ислама — некое неясное смирение перед благим Богом). В стихотворении «И скучно и грустно» «слово рассудка» с сопутствующим «холодным вниманьем» представляется корнем неверия и разочарования.

Рассудочно-скептическое состояние души порождает в творчестве Лермонтова то, что принято называть «реализмом», «критическим реализмом». Мельком отразившись в лирике, это художественное направление вполне развернулось в романе «Герой нашего времени» — в слоге Печорина и автора-повествователя (за исключением предисловия ко второму изданию, где выразился более высокий уровень авторского сознания, присущий самому Лермонтову). Позитивистское литературоведение второй половины XIX века и в особенности советское литературоведение слишком преувеличивали значение реализма у Лермонтова. При таком подходе всё обилие духовного (мистического, магического) содержания в произведениях писателя приходилось считать условностью — «частью лирическими, частью риторическими приемами». В течение всего ХХ века не угасали споры о соотношении романтизма и реализма в творчестве Лермонтова.

В целом поэт мало обольщался бездуховным рассудочным неверием: слишком приземленным и безысходным, слишком тупым и плоским представлялось ему такое сознание. Более ярким, хотя еще менее частым оказалось в его творчестве увлечение другим видом бездуховности — чувственностью, которая порою представлялась ему, как и некоторым его современникам, мирным прибежищем, пригодным хотя бы для временного успокоения души.

У Лермонтова есть стихотворения, глубоко и ярко выражающие прилив сентиментальности. В «Памяти А.И. О<доевско>го» (1839) обычная печаль о трагической, необратимой утрате друга находит обычное чувственное утешение:

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!

Покрытое землей чужих полей,

Пусть мирно спит оно, как дружба наша

В немом кладбище памяти моей!

(1; 34)

Но утешение это не удовлетворяет душу по причине своей бездуховной безысходности:

Дела твои, и мненья,

И думы — всё исчезло без следов,

Как легкий пар вечерних облаков…

(1; 34)

Глубоко развитое чувственное мировоззрение выражено и в стихотворении «Родина» (1841): очарование родной природы и деревенской жизни представлено при заявленном изначально отрицании рассудочности и в то же время при отрицании какой бы то ни было значимости отечественных духовных верований, «темной старины заветных преданий»:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой…

(1; 63)

Однако опыты такого рода единичны у Лермонтова. Они возникали, когда душа, истерзанная духовными бореньями, особенно требовала временного отдыха, забвения. Сентиментальный, «руссоистский» уклон в творчестве поэта был замечен в начале ХХ века.

Основное противостоящее демоническому богоборчеству направление в творчестве Лермонтова — мистическое с более или менее отчетливо выраженными христианскими, православными признаками. Проблесками оно появлялось уже в самом начале творчества, как и бывает с глубоко укорененными наклонностями души. В 1829 году поэт пишет стихотворение «Покаяние» в виде разговора «попа» и «девы», где в лицах изображено таинство исповеди, причем изображено проникновенно, с пониманием существа мистической жизни христианина: исповедь девы свидетельствует о ее недовольстве Богом, будто бы несовершенно устроившим мир (и это созвучно демоническим настроениям юного Лермонтова). Однако поп указывает на заблуждение девы:

Если таешь ты в страданье,

Если дух твой изнемог,

Но не молишь в покаянье:

Не простит великий Бог!..

(1; 97)

И за священником, по воле автора, остается последнее слово. Исповедь человека, грешного своеволием, но не вполне понимающего собственную вину, воспроизведена затем в поэме «Мцыри».

В том же 1829 году, в пору первого творческого цветения, Лермонтов пишет стихотворение «Молитва» (по сути — покаяние перед Богом), в котором выражено осознание греха гордости и своеволия как «заблуждения» уклоняющейся от Бога души:

Не обвиняй меня, Всесильный,

И не карай меня, молю…

За то, что в заблужденье бродит

Мой ум далеко от Тебя…

За то, что мир земной мне тесен,

К Тебе ж проникнуть я боюсь

И часто звуком грешных песен

Я, Боже, не Тебе молюсь.

(1; 117-118)

В стихотворении «Исповедь» (1831) поэт пытается заставить свою сомневающуюся душу увериться в ценностях христианской веры: «Я верю, обещаю верить…» (1; 190).

Ключевым для творчества Лермонтова мистическим стихотворением, подводящим итог былым терзаниям души и предуказывающим путь духовного совершенствования, стало знаменательно незавершенное «Когда, надежде недоступный…» (1834 или 1835):

Тогда молитвой безрассудной

Я долго Богу докучал

И вдруг услышал голос чудный.

«Чего ты просишь? — он вещал. —

Ты жить устал? Но Я ль виновен;

Смири страстей своих порыв,

Будь, как другие, хладнокровен,

Будь, как другие, терпелив…»

(1; 295-296)

Стихотворение «Смерть поэта» (1837), став откликом на известие о гибели Пушкина, в то же время оказалось и свидетельством дальнейшего обращения Лермонтова от поэтического богоборчества к поэтическому богопочитанию. Узнав о дуэли Пушкина, он, как полагают, написал первые 56 строк «Смерти поэта» 28 января, когда Пушкин был еще жив. Спустя несколько дней были дописаны последние 16 строк (со слов: «А вы, надменные потомки…»). В дни молчания, разорвавшего работу над стихотворением, в душе автора совершались глубинные перемены, издавна назревавшие.

Начинается стихотворение привычным для раннего Лермонтова желчным обвинением, брошенным обществу, миру, а вместе с тем и неназванному Богу: «Судьбы свершился приговор!» Но уже в конце первой части настроение меняется, осуждающие вопросы обращаются еще к Богу, но уже и к поэту:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной

Вступил он в этот свет завистливый и душный…

Подспудное богоборчество переходит в смирение перед Промыслом, а с тем сглаживаются и упреки Пушкину, так что в образе убиенного поэта даже проявляются черты, уподобляющие его невинно пострадавшему Христу. Вопрос, сумел ли Пушкин распорядиться свой жизнью так, чтобы исполнить высшее предназначение, в конечном счете решается положительно, и в излучении соответствий возникает образ примерного христианина, призванного в подражание Богу Сыну смиренно нести крест свой в этом мире, несовершенном уже не по вине Творца, но по вине твари:

И прежний сняв венок — они венец терновый,

Увитый лаврами, надели на него:

Но иглы тайные сурово

Язвили славное чело…

(1; 8)

Наконец, в последних 16 строках звучит голос не просто христианина, но пророка, раба Божиего, верного даже до смерти, свободного от мирских уз: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата!».

И. Е. Репин. Иллюстрация к стихотворению И. Е. Репин. Иллюстрация к стихотворению |

Позднее Лермонтов пишет ряд стихотворений, пылающих пророческим обличением общества: «Дума», «Поэт», «Пророк». Он ступил на тот путь, которого страшится изображенный им «писатель» в стихотворении «Журналист, читатель и писатель» (1840):

К чему толпы неблагодарной

Мне зло и ненависть навлечь,

Чтоб бранью назвали коварной

Мою пророческую речь?

(1; 47)

Иногда пророческое библейское настроение обретает некий исламский оттенок, как в стихотворении «Поэт» (1838), поскольку в те годы Лермонтов пристально приглядывался к мусульманству в его кавказском изводе (это увлечение отразилось и в «Валерике»).

В то же время возникает ряд стихотворений, обращенных не к падшему и обличаемому миру, а к Самому Богу. По настроению это мистические молитвы, более или менее ясно выражающие православную веру, как в «Ветке Палестины» (1837) и «Молитве» (1837), или, по крайней мере, обобщенно передающие христианско-библейское богопочитание, как в «Молитве» (1839) и в стихотворении «Ребенка милого рожденье…» (1839), а также в созерцаниях вроде «Когда волнуется желтеющая нива…» (1837) и «Выхожу один я на дорогу…» (1841).

Глубинный образный слой «Смерти поэта» запечатлел духовный сдвиг в душе автора: поэтическим словом и делом он заявил о своей готовности к христианскому подвигу, подвижничеству, обрекающему на тяготы и мирские гонения. Отраженные в стихотворении крестные страдания Христа напоминают о Его учении, призывающем каждого христианина умереть для мира сего и воскреснуть для истинной жизни, основанной на богопочитании. Как поэт, сам Лермонтов готов на смерть, на отказ от прежнего творчества ради воскресения к новому, мистическому творчеству.

Лермонтов изначально склонялся к убеждению в порочности творчества, угождающего миру сему. Уже в «Молитве» 1829 года «лава вдохновенья», рождающая «грешные песни», пугает поэта и заставляет просить Бога:

Но угаси сей чудный пламень…

От страшной жажды песнопенья

Пускай, Творец, освобожусь,

Тогда на тесный путь спасенья

К Тебе я снова обращусь.

(1; 118)

|

Однако уже само появление подобной «Молитвы» опровергает мысль о невозможности поэтически выраженного богопочитания (как опровергает и вся история христианской словесности). Понимал это, конечно, и Лермонтов. Позднее, в 1839 году, он сузил область порицаемого искусства, отнеся сюда только произведения самолюбивого, проникнутого мирской страстностью творчества:

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,

Как язвы, бойся вдохновенья…

Оно — тяжелый бред души твоей больной

Иль пленной мысли раздраженье.

В нем признака небес напрасно не ищи…

(1; 27-28)

Впрочем, и в 1840 году в стихотворении «Есть речи — значенье…» поэт приветствует неопределенное, но явно не мистическое, а скорее магическое вдохновение, которое по смыслу «темно и ничтожно», по духу же полно «безумством желанья»; и несет его «из пламя и света рожденное слово», поставленное выше мирской «битвы», но и храмовой «молитвы» (1; 40-41). Это стихотворение, внешне чеканное, а внутренне смутное и противоречивое, свидетельствует о незавершенности духовного становления Лермонтова.

Склонность поэта к христианской мистике, обозначившаяся изначально и особенно отчетливо проявившаяся со второй половины 1830-х годов, не позволяла его демонизму развиваться до степени солипсического самообожения, при котором весь мир, окружающий человека, мыслится производным от его творческой мощи, воли, воображения, «мечты». Несколько раз Лермонтов обращался к подобному мировоззрению, воспроизводил его возможности и тут же отвергал его как обманчивое и несостоятельное. Так, уже в «Русской мелодии» (1829):

В уме своем я создал мир иной

И образов иных существованье;

Я цепью их связал между собой

И дал им вид, но не дал им названья;

Вдруг зимних бурь раздался грозный вой, —

И рушилось неверное созданье!..

(1; 99)

В стихотворении «Мой дом» (1830-1831) внешний мир, переходящий через восприятие во внутренний мир человека, признается действительно существующим и сотворенным Богом; именно потому и внутренний мир души оказывается прочным и бесконечно величественным «домом»:

И Всемогущим мой прекрасный дом

Для чувства этого построен,

И осужден страдать я долго в нем,

И в нем лишь буду я спокоен.

(1; 235)

А вот «цепь обманчивых видений», сковывающих внутренний мир человека, по мнению поэта, «одно воображение творит» («Смерть»; 1830-1831).

В стихотворении «Как часто пестрою толпою окружен…» (1840) поэт признается: «Люблю мечты моей созданье», однако в конце концов называет такой мечтательный мир «обманом» (1; 37).

Всё та же склонность к христианству не позволяла Лермонтову утешаться и обычным пантеизмом — самозабвенно растворяться в обожествляемой природе. Он неоднократно пытался вжиться в это мировосприятие и всегда останавливался как перед чем-то запретным.

В раннем стихотворении «Крест на скале» (1830) пантеизм поначалу представляется приемлемым как род борьбы со Христом. Борьба эта сказывается в том, что главный символ христианства — крест — «чернеет», «гниет» и «гнется», а христианство представляется лишь как несовершенная ступень к пантеистическому самоубийственному самообожению:

О, если б взойти удалось мне туда,

Как я бы молился и плакал тогда;

И после я сбросил бы цепь бытия,

И с бурею братом назвался бы я!

(1; 137)

Однако и здесь пантеистический экстаз дан в сослагательном наклонении — как нечто трудно достижимое, хотя и желанное, а главное, и в экстазе поэт всё-таки надеется сохранить свое «я» (потому слово «я» и оказывается заключительным). Так что в целом пантеистическое намерение гасится здесь в обычном для раннего Лермонтова демонизме, непоследовательном и сдержанном противоположными, христианскими порывами души (потому и в демонизме поэт никогда не предается полной одержимости, полному вытеснению собственного «я» духом, пришедшим извне).

В стихотворении «Небо и звезды» (1831) пантеистическое устремление души также едва намечено и совмещено с гордым (по сути демоническим, люциферическим) желанием стать небесной звездой и одновременно сохранить свое самосознание — оттесняя вызывающие зависть «звезды» и занимая их «место»:

Только завидую звездам прекрасным,

Только их место занять бы желал.

(1; 200)

В «Для чего я не родился…» (1832) пантеистический порыв обычным у Лермонтова образом разрешается в демонизме с его разрушительными и саморазрушительными наклонностями. Но и это душевное смущение остается только желаемым:

Для чего я не родился

Этой синею волной?

…Всё, чем так гордятся люди,

Мой набег бы разрушал…

Не страшился б муки ада,

Раем не был бы прельщен…

Был бы волен от рожденья

Жить и кончить жизнь мою!

(1; 283)

Вольно или невольно поэт обнаруживает в этом стихотворении, что пантеизм и демонизм объединяются общим самоубийственным настроением.

Со второй половины 1830-х годов пантеистические наклонности у Лермонтова разрешаются уже не в демонизме, а в христианской мистике: прежнее стремление раствориться в божественном мироздании и стать всем, а с тем и божеством, сменяется смиренной воссоединяющей любовью к богозданному миру, прекрасному и благостному, проникнутому Божественной волей и осененному Личностью Бога. В стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива…» (1837) природа одушевлена, причем не стремится поглотить личность человека, а, напротив, лелеет ее: «ландыш серебристый приветливо кивает головой», «студеный ключ играет» и «лепечет… таинственную сагу», и Сам Бог-Творец, вездесущий, но не совпадающий с творением, а возвышающийся над всем, предстает смиренно-внимательному взору:

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, —

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога.

(1; 15)

Сходное настроение и в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…» (1841):

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит.

(1; 79)

И человек смиренно желает войти в райское, близкое Богу бытие, не утрачивая свою личность: ему хочется «заснуть» достаточно глубоко, чтобы забыть прежнюю несовершенную жизнь, но достаточно чутко, чтобы воспринимать и препровождать новую, счастливую, овевающую и осеняющую душу жизнь, возникающую не в призрачном самочинном воображении, а в действительно даруемом от Бога едином внешнем и внутреннем мире (представление, намеченное еще в раннем стихотворении «Мой дом»).

«Мцыри» — исповедь христианина

В поэме «Мцыри» на уровне образа главного героя глубоко выразились сложности перехода от смешанного язычески-пантеистического и антихристиански-демонического сознания (здесь обнаруживается глубинное родство этих состояний духа) к православной мистике. Причем духовный переход показан в самом совершении, а завершенность его дана лишь намеком.

Еще на 17-м году жизни Лермонтов решил выразить сокровенные мысли и чувства в поэме о семнадцатилетнем монахе: «Написать записки молодого монаха семнадцати лет. С детства он в монастыре; кроме священных книг не читал. Страстная душа томится. Идеалы…» (4; 393). Так возник отрывок «Исповедь» (1831). В целом этот замысел тогда не осуществился, но зато были написаны стихотворения «Ангел» (1831), «Парус» (1832), в которых можно видеть зерна будущей поэмы «Мцыри».

Название поэмы Лермонтов пояснил в примечании: «Мцыри на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника»» (2; 50). Приблизительный перевод словом «послушник» резко подчеркивает в названии оттенок послушания, смирения, давая тем самым установочное определение нрава главного героя: в нем зреет монашеское начало. Одной из причин замены первоначального названия «Бэри» — с примечанием: «Бэри по-грузински — монах» (2; 498), — видимо, было желание автора подчеркнуть не результат духовного развития, а самый ход его, само становление личности.

Некоторые исследователи вслед за В. Шандури указывают еще одно, не упомянутое, впрочем, Лермонтовым, значение грузинского слова «мцыри»: «пришелец, чужеземец»[22]. Делается это обычно с тем, чтобы скрыть вероисповедное содержание поэмы. Однако не трудно заметить, что и такое значение слова столь же ладно включается в христианский образ мира: человек на земле именно странник, а истинный его дом — в Царствии Небесном, о чем и Лермонтов пишет, например, в стихотворении «Ангел».

Под названием расположена еще одна важная составная часть поэмы — эпиграф: «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю. 1-я Книга Царств» (2; 50). Это библейское изречение. Обращение к Библии само по себе немаловажно: оно закрепляет общую духовно-вероучительную устремленность повествования. В научных исследованиях предпринимались попытки богоборческого истолкования эпиграфа: «Эпиграф «Мцыри» подводит к основной идее поэмы, насыщенной духом отрицания религиозной аскетической морали»; «у Лермонтова императивно сформулированный вызов — умираю, но смел нарушить запрет». Однако подобные толкования прямо противоречат библейскому смыслу эпиграфа.

В 14-й главе 1 Книги Царств повествуется о том, как на исходе успешного сражения с филистимлянами царь израильский «Саул сотвори безумие велие… и закля люди, глаголя: проклят человек, иже ясти будет хлеб даже до вечера, дондеже отмщу врагом моим» (1 Цар. 14: 24). Сын царя Ионафан, не ведая о клятве отца, во время краткого отдыха вкусил дикого меда, отчего у него прибавилось сил и прояснилось зрение. Саул, узнав о нарушении клятвы, определил виноватого с помощью жребия и молитвы. Тогда Ионафан признался: «Вкушая, вкусих мало меду, омочив конец жезла, иже в руку моею, и се, аз умираю» (1 Цар. 14: 43). Ионафан виновен, поскольку нарушил обет, пусть и данный опрометчиво, но все-таки данный Богу от лица народа помазанником Божиим — царем. Но Ионафан нарушил обет по неведению, то есть невинно, и, значит, в какой-то мере он не виновен; а главное, он ведет себя в этом положении смиренно, не оправдываясь, с сознанием своей зависимости от случившихся по попущению Бога обстоятельств, и потому Бог избавляет его от казни.

Эпиграф настраивает читателей на восприятие главной мысли поэмы: если нарушение Божией воли (пре-ступление) совершается по неведению, поначалу невинно, то когда это нарушение осознается (а осознается оно в естественном развитии событий), степень вины «преступника» целиком зависит от его смирения или, напротив, гордыни, от признания или непризнания себя за виноватого. Так перед каждым возникает выбор: либо смириться и жить в служении Богу и добру, либо воспротивиться и погибнуть в озлоблении.

С христианской точки зрения, каждый человек уже в невинном младенчестве обречен на «преступления». Сладость недозволенного меда в истории с Ионафаном напоминает вожделенность райского запретного плода из первой книги Библии (с той только разницей, что первые люди в раю согрешили сознательно, зная о запрете). Уже рождение человека в мире для Лермонтова есть невольное и неизбежное отдаление, «отпадение» от Бога: начало предустановленных испытаний, искушений, череды вольных и невольных преступлений («Ангел»).

1-я главка поэмы обобщенно знакомит с художественным миром, его образным строем и духовными вопросами. Сначала описывается некогда могучий, а ныне ветхий христианский монастырь, в котором обитает «один старик седой, / Развалин страж полуживой» (2; 50). Однако мотив запустения, угасания жизни неожиданно и полностью снимается во второй части главки:

И Божья благодать сошла

На Грузию! Она цвела

С тех пор в тени своих садов,

Не опасаяся врагов,

За гранью дружеских штыков.

(2; 51)

Таким образом, в сюжет изначально входит важный для понимания судьбы героя мотив воскрешения и одновременно преображения увядающих проявлений жизни — с помощью «Божьей благодати». Образ упраздненного монастыря, некогда бывшего средоточием «Божьей благодати» на земле, сменяется образом целой страны, осененной благодатью. Монастырь, в очертаниях которого легко угадывается предназначенность для защиты («башни», «стены хранительные», «скважины» бойниц), теперь упразднен за ненадобностью, поскольку вся Грузия оказывается как бы одним большим монастырем, Божьим садом, отблеском рая — «за гранью дружеских штыков» родственной христианской армии.

Главки 3-7 — еще одно «введение»: от лица самого Мцыри. Он уже все пережил, обрел важный духовный опыт и начинает исповедь с признания (возможно, еще невольного) ее благодатной силы:

Все лучше перед кем-нибудь

Словами облегчить мне грудь.

(2; 52)

М. Ю. Лермонтов М. Ю. Лермонтов |

И тут же высказывает еще одну важную для христианина мысль: «Но людям я не делал зла». Отсутствие озлобления, не раз подчеркнутое в поэме, указывает на невинность «преступления» героя (что обозначено уже в эпиграфе). Впрочем, Мцыри начинает говорить «гордо», а это отнюдь не христианское чувство. Печатью гордыни отмечена вся исповедь, равно как постоянно описывается и смывание этой печати наплывами смирения.

Найденный Лермонтовым художественный угол зрения позволяет совместить сразу три разновременных отпечатка гордости в душе Мцыри: во-первых, ту «дикую» гордость, которая обуяла его во время бегства; во-вторых, уже в значительной мере подавленную гордость в момент исповеди накануне ожидаемой смерти; в-третьих, слабый отсвет былой гордыни в душе Мцыри-христианина, когда он спустя годы после выздоровления пересказывает свою юношескую исповедь и, словно бы вживаясь в прежний образ, невольно искушается «прелестью» и силой испытанного порыва. Возможен здесь и налет «толковательной» гордости повествователя-автора, поэтически пересказывающего пересказ исповеди, услышанный от Мцыри. Памятуя об этом, легче понять постоянные колебания между гордостью и смирением в самой исповеди. Гордая точка зрения дается в прямых рассуждениях героя, а смиренное мировосприятие постоянно присутствует в образной глубине повествования, и ясно почему: Мцыри невольно привносит в пересказ былой исповеди свой нынешний взгляд, добавляя, таким образом, позднее обретенное смирение к первичному (возникшему в опасной болезни) — однако добавляя непроизвольно, вопреки желанию воссоздать юношеское настроение и мировосприятие.

Мцыри трудно расстаться с искушающей его обольстительной мечтой о земной родине, но в конце концов он вынужден смиренно признать действительность родины небесной, хотя еще порывами пытается отказаться от нее:

Прощай, отец… дай руку мне:

Ты чувствуешь, моя в огне…

Знай, этот пламень с юных дней,

Таяся, жил в груди моей;

Но ныне пищи нет ему,

И он прожег свою тюрьму

И возвратится вновь к Тому,

Кто всем законной чередой

Дает страданья и покой…

Но что мне в том? — пускай в раю,

В святом, заоблачном краю

Мой дух найдет себе приют…

Увы! — за несколько минут

Между крутых и темных скал,

Где я в ребячестве играл,

Я б рай и вечность променял…

(2; 69-70)

Эта 25-я главка — вершина духовных переживаний героя. «Пламень» в душе человека — от Бога, и гордый порыв к верховной свободе неизбежен и предусмотрен Творцом; в этом порыве человек совершает кривую невольного, невинного блуждания, «блуда» страстей и помыслов, но затем поворачивается к своим духовным истокам, к Богу — и оказывается в положении неизбежного сознательного выбора дальнейшего пути. Если человек избирает служение Богу, то пламень в груди его пресуществляется в огонь священнодействия; если же отрекается от Бога — в груди распаляется адское пламя, то самое, которое палило Мцыри под конец его блужданий. Возвраты в положение сознательного выбора повторяются в жизни человека неоднократно, пока один из подобных возвратов не становится последним и решающим, переводящим существование из времени в Вечность, на рассмотрение Страшного суда. Именно таким христианским умозрением проникнут образный строй поэмы.

Называя исповедника «отцом», Мцыри высказывает непроизвольную догадку о своей истинной духовной отчизне, и не случайно он просит похоронить себя в пределах монастырского сада, а не за пределами, не в лоне дикой природы, отторгнувшей его (гл. 26).

В 25-й главке он невольно, почти бессознательно выражает предчувствие возможной для него в будущем райской жизни как предуготовленной его зарождающимся смирением.

Желая встретить последние минуты жизни в монастырском саду, Мцыри невольно признает, что только здесь, за оградой христианской веры, природа, особо проникнутая Божественной благодатью, являет собой некое подобие рая на земле:

Ты перенесть меня вели

В наш сад, в то место, где цвели

Акаций белых два куста…

Трава меж ними так густа,

И свежий воздух так душист,

И так прозрачно-золотист

Играющий на солнце лист!

(2; 70)

Отсюда, в отдалении, прекрасной видится ему и природа дикого Кавказа. Мцыри на опыте убедился, что сама по себе она оказывается царством жуткого хаоса — для того человека, который бежит из-под крова всё устрояющей благодати Бога.

Последнее, что хочет пережить Мцыри, — братская и дружеская любовь:

И с этой мыслью я засну,

И никого не прокляну!..

(2; 70)

Подобный смиренный отказ от проклятия совершенно не свойственен вере языческой, родовой, возвышающей кровную месть. В мечтах юноша, казалось бы, стремился к родо-кровной, первобытно-стихийной жизни, но, как убеждает нас автор, герой сам не понимал, к чему стремился. Родина является ему в памяти очищенной от признаков насилия, крови, мести; он воспринимает их лишь косвенным зрением:

И блеск оправленных ножон,

Кинжалов длинных… и как сон

Всё это смутной чередой

Вдруг пробегало предо мной.

(2; 55)

В родных краях Мцыри был еще младенцем и жил сравнительно невинной жизнью, более естественной для человека, с христианской точки зрения (Христос говорит о близости детей к Царствию Небесному). Основные детские впечатления Мцыри проникнуты любовью и смирением. Он вспоминает сестер, «лучи их сладостных очей / И звук их песен и речей» (2; 56); он вспоминает «мирный дом», кроткую природу и «рассказы долгие о том, / Как жили люди прежних дней, / Когда был мир еще пышней» (см. гл. 7).

В конце исповеди Мцыри смиряется и, следовательно, духовно исцеляется, а в этом — залог и физического исцеления от болезни. Первоначальное название «Бэри», прямо указывающее на то, что герой выжил и принял постриг, Лермонтов снял, но зато оставил более тонкий и сильно действующий на «сверхсознание» намек: исповедь Мцыри, по христианским законам, мог предать гласности лишь он сам (наблюдение Т. Горской, созвучное широко известным свидетельствам А.П. Шан-Гирея и А.А. Хастатова, согласно которым — в пересказе П.А. Висковатого[25] — Лермонтов в Грузии услышал от одного старого монаха историю его жизни и основал на ней свою поэму). У Лермонтова нет прямых указаний на то, что Мцыри принял после исцеления постриг (косвенно намекает на это образ старого монаха в 1-й главке). Но важен весь строй исповеди героя, в которой запечатлелось постепенно нарастающее в душе смирение. Несомненно, что Мцыри духовно преобразился, стал обретать христианский взгляд на мир, а это главное.

Ясный намек на телесное и духовное исцеление героя дается эпиграфом: Ионафан был уверен в своей неминуемой скорой гибели, однако он ошибся. Подобным образом ошибся в ожидании своей смерти и Мцыри (наблюдение А. Карауловой).

C учетом таких обстоятельств повествования прием передачи исповеди от первого лица внушает мысль об особой художественной одаренности самого героя, о его гениальном поэтическом вдохновении. В связи с этим особую ценность обретает наблюдение Е.М. Пульхритудовой, заметившей, что вся поэма пронизана образными связями, ведущими к «Пророку» Пушкина, начиная от божественного пламени в груди, изливающегося в словах, и кончая картинами природы, просветленной Божественной благодатью. В поэме косвенно изображается не просто духовное преображение человека и его обращение к Богу, но редкостное призывание к пророческому служению: облечение человека даром ясновидения и словами сверхъестественной силы и власти. Об этом говорится в пушкинском «Пророке», об этом же свидетельствует гениальная исповедь Мцыри, намеренно взятая в кавычки, изложенная от его лица. В лермонтовском «Пророке» (1841) принят тот же самый слог, но только не в его становлении, а уже в полном расцвете:

С тех пор как Вечный Судия

Мне дал всеведенье пророка…

(1; 81)

Мцыри пытался уклониться от предначертанной ему пророческой доли. Этому сопротивлению есть соответствия в Библии, например в Книге пророка Ионы, автор-герой которой за свою строптивость при избрании был наказан трехдневным томлением в чреве кита. Так и Мцыри три дня блуждал в «чреве» дикой природы (в данном случае символика трех дней соотносится еще с трехдневной смертью Лазаря, воскрешенного Христом на четвертый день, и с Воскресением Самого Христа на третий день после смерти). В свете этих символов трехдневная «свобода» героя воспринимается как смерть, за которой должно последовать воскрешение к истинной жизни.

Мцыри исповедуется в своем невинном грехопадении (невинном, потому что волевое движение к личной свободе, чаемой за пределами монастыря и вообще христианства, не осознавалось им как грех). Грехопадение совершается трижды, как бы на трех ступенях бытия, и это последовательно описывается в главках 8-10, затем 11-21 и наконец 22-23.

Сначала (гл. 8-10) повествуется о поступке, соответствующем грехопадению сатаны и союзных с ним ангелов (ставших бесами). Этот изначальный грех — стремление к свободе, могуществу, власти как таковым (в дальнейшем герою суждено пережить и более свойственное человеческой природе грехопадение):

Я убежал. О, я как брат

Обняться с бурей был бы рад!

Глазами тучи я следил,

Рукою молнию ловил…

(2; 56)

Своеволие «бурного сердца» приводит к тому, что Мцыри спускается с поднебесных монастырских высот (в духовном и земном пространстве) подобно тому, как сатана-Люцифер в библейской истории, будучи изначально подобным звезде, ниспал с неба. Для героя наступает время приземленного блуждания и неведения, время возрастания гордыни, которая, впрочем, по мере роста всё более стесняется и подавляется «обстоятельствами».

Бежал я долго — где, куда?

Не знаю! Ни одна звезда

Не озаряла трудный путь.

(2; 57)

Когда на новообретенном уровне бытия хаос природы чуть проясняется, перед героем возникает разнообразно «змеиный», лукаво-извилистый мир, и человек, попавший в этот мир, смотрит на всё глазами змея (а змей — личина павшего сатаны в Библии):

Гроза утихла. Бледный свет

Тянулся длинной полосой

Меж темным небом и землей,

И различал я, как узор,

На ней зубцы далеких гор;

Недвижим, молча я лежал,

Порой в ущелии шакал

Кричал и плакал, как дитя,

И, гладкой чешуей блестя,

Змея скользила меж камней;

Но страх не сжал души моей:

Я сам, как зверь, был чужд людей

И полз и прятался как змей.

(2; 57)

Так в повествование исподволь «вползает» образ змея-искусителя, которому сопричастен и сам падший, сам себя невольно искушающий человек. Сознание возвращается к Мцыри на краю пропасти, по дну которой змеится поток, такой же «ропчущий», как и «упрямая груда камней», с которой он ведет неустанную борьбу. «Змеиные» блики отбрасываются и на облик родины, о которой мечтает Мцыри («в ущелье там бежал поток»). Светлая мечта о родине, о детстве начинает разлагаться, словно под мертвящим взглядом василиска, и даже сам образ дитяти теперь в сознании героя связывается со зверем, зверем презренным, нечистым — шакалом.

По ходу исповеди обуревающая героя гордыня всё более проникается светом христианской оценки: гордыня (несмирение, сопротивление божественно уравновешенной жизни мира) — мать всех пороков и страстей, порождение сатаны, который первым возгордился. Образ сатаны, сокрушенного в его гордости и низверженного с небес, тут же и возникает в сознании героя (гл. 10), причем возникает после спасительного, хотя и краткого духовного просветления:

И вот, в туманной вышине

Запели птички, и восток

Озолотился; ветерок

Сырые шевельнул листы;

Дохнули сонные цветы,

И, как они, навстречу дню

Я поднял голову мою…

Я осмотрелся; не таю,

Мне стало страшно; на краю

Грозящей бездны я лежал,

Где выл, крутясь, сердитый вал;

Туда вели ступени скал;

Но лишь злой дух по ним шагал,

Когда, низверженный с небес,

В подземной пропасти исчез.

(2; 57-58)

Бог в мире поэмы все-таки опекает падшего человека и дарит ему возможность возврата к истинной жизни. Падение героя словно приостанавливается на уровне, на границе «земного рая». Однако затем он прошел еще один круг искушения и грехопадения, на этот раз уже чисто «человеческого», еще более понижающего уровень духовного бытия (гл. 11-12). Змей, которого несет в самом себе падший человек, не может не искушать. Вот посреди райской природы змеится виноградная лоза со спелыми гроздьями — распространенный (наряду с яблоком) символ запретного плода. И растительность тут же обретает черты некоей женственности:

И кудри виноградных лоз

Вились, красуясь меж дерев

Прозрачной зеленью листов;

И грозды полные на них,

Серег подобье дорогих,

Висели пышно…

(2; 58)

Мцыри «припадает» к земле, как змей, и вслушивается в «тайны неба и земли». Он еще не совсем утратил то богоданное ведение, которое было дано человеку до грехопадения, в особенности до грехопадения в плотской любви, опаляющей страстями тонкий состав души. Мцыри, падшему пока только подобно демону, так же, как и демонам, доступны (и в то же время дразняще недоступны в последней глубине) многие тайны мира. Природа явлена герою так, как ее может видеть человек до плотского грехопадения — в гармонической, таинственной, духоносной красе:

И все природы голоса

Сливались тут; не раздался

В торжественный хваленья час

Лишь человека гордый глас…

(2; 58)

Но гордая духовная жажда, стремление вкусить запретный плод уже томит Мцыри, сочетаясь и сливаясь с естественной «телесной» жаждой. И вот в 12-й главке появляется «она» — утолительница той и другой жажды, или, вернее, единой жажды сладостного погружения в запретные области бытия. «Она» — женщина, молодая грузинка с кувшином. Ее глаза исполнены всё той же манящей влажной тьмы, что таится и в глубине сосуда (и та же тьма обволакивает героя ночью, с ее «миллионом черных глаз»). Предчувствуя встречу с нею и утоление жажды, Мцыри самозабвенно устремляется в пропасть, видом которой еще недавно ужасался. Сначала до него доносится только голос, звуковые волны песни, он ими жадно упивается, искушается (вкушает):

Простая песня то была,

Но в мысль она мне залегла,

И мне, лишь сумрак настает,

Незримый дух ее поет.

(2; 59)

Это именно песня духа-искусителя, духа сумеречного, духа наступающей тьмы. А потом Мцыри видит саму женщину, погружается в сладостную тьму ее очей — и теряет сознание, переживает подобие смерти. Так совершается второе, уже не свойственное гордым и бесплотным демонам «грехопадение» Мцыри. Знаменательно, что это описывается в 13-й главке — под знаком «нечистого» числа (здесь же заканчивается и первая, по общему счету главок, половина повествования и намечается перелом в судьбе героя).

Со времени второго «грехопадения», соответствующего вкушению запретного плода райского сада, Мцыри исторгается из пределов райской гармонии жизни. Природа окончательно поворачивается к нему мрачной, хаотической стороной. После сладостного забвения он очнулся уже ночью (гл. 14) и, намереваясь идти гордо и прямо к намеченной цели, начинает гибельные блуждания: «…и тут с пути сбиваться стал» (2; 61). Демон гордыни окончательно овладевает его душой, и для него наступает время «бешенства», «беснования»:

Напрасно в бешенстве порой

Я рвал отчаянной рукой

Терновник…

(2; 61)

Вместо мечты о блаженном детском припадании к сосцам Матери-природы, Матери Сырой Земли он «в исступлении рыдал, / И грыз сырую грудь земли» (2; 62).

Падая все ниже, он отдаляется не только от Бога, но и от людей, переходит на уровень звериного, кровожадно-бессловесного существования:

Но, верь мне, помощи людской

Я не желал… Я был чужой

Для них навек, как зверь степной…

(2; 62)

В ознаменование этого окончательного «озверения» происходит бой Мцыри с барсом (гл. 16-18):

…сердце вдруг

Зажглося жаждою борьбы

И крови…

(2; 63)

Герой тут же вспоминает «край отцов», и это не случайно: первобытная кровно-родовая человеческая жизнь уравнивается в мире поэмы со звериной, дикой, природной; в ней есть своя «этика» и «эстетика», но все-таки она отчасти до-человечна, бесчеловечна, лишена возвышенной христианской одухотворенности.

В кровавом бою Мцыри переживает сплетение, срастание, породнение с барсом. После этого боя наступает возвращение к исходной точке блужданий: герою, совершившему еще один виток жизненного пути, предоставляется еще одна возможность выбора. Из духовного затмения его выводит звук колокола. Но Мцыри не осознает благовест как помощь свыше и видит в нем досадное препятствие на пути:

Он с детских глаз уже не раз

Сгонял виденья снов живых

Про милых близких и родных,

Про волю дикую степей,

Про легких бешеных коней,

Про битвы чудные меж скал,

Где всех один я побеждал!..

(2; 65)

Л. О. Пастернак. Иллюстрация к поэме «Мцыри». 1891 г. Л. О. Пастернак. Иллюстрация к поэме «Мцыри». 1891 г. |

Осмысляя это и подобные «отступления» в исповеди (как, например, и всю 21-ю главку), надо помнить, что сознание героя изображается лишь в самом начале преображения, в переходном состоянии, борьбе полуосознанной гордости с полуосознанным смирением; начало преображения явственно выражается лишь в самом конце исповеди; впрочем, уже и в 21-й главке ропот на судьбу ощутимо перебивается смирением: «Да, заслужил я жребий мой!» (2; 66); так и в 19-й главке: «Но тщетно спорил я с судьбой: / Она смеялась надо мной!» (2; 64). Правда, поначалу это смирение в какой-то мере вынужденное, языческое, не просветленное верой в благость Промысла — смирение человека, представляющего мир во власти темного и бессмысленного рока.

Начиная с 22-й главки описывается третий круг блужданий и обольщений Мцыри. Эти блуждания пролегают уже не столько в земном, сколько в духовном пространстве (телесно герой почти недвижим) и переходят из области обыденного сознания в бред, где собственно и разворачивается искушение. Перед тем страдания Мцыри становятся невыносимыми, и в повествовании возникает образ крестных мук Христа («венец терновый»):

Напрасно прятал я в траву

Мою усталую главу:

Иссохший лист ее венцом

Терновым над моим челом

Свивался…

(2; 66)

Этот образ вводит в глубину повествования заповедь Христа о необходимости каждому человеку нести крест свой и тем очиститься в огне смиренно принятых мук от греха неизбежного обольщения злом.

Под палящим зноем Мцыри всё еще пытается отползти от монастыря, а дикая природа струится, свивается, кружится и, наконец, накануне бреда является ему в образе змеи, которая, словно в насмешку, играя, повторяет судорожные движения беглеца:

То, будто вдруг обожжена,

Металась, прыгала она

И в дальних пряталась кустах…

(2; 67)

Змея напоминает Мцыри боевой клинок — воинский символ той жизни, в которую он мечтал вернуться (и это еще один блик в череде многочисленных змеиных отсветов на образе «родины» героя). Змея «тройным свивалася кольцом», как бы означая трехступенчатое «грехопадение» Мцыри, но и его тройное возвращение после каждого кольца блужданий к изначальной возможности свободного выбора.

Перед самым наступлением бреда беглец был еще раз поддержан свыше: видением сверкающего монастыря, окруженного прекрасной смиренной природой.

В томительном бреду герой переживает последнее обольщение, Лермонтов же находит глубокие и ясные образы, передающие почти завершившееся соитие человека с дикой природой, возвращение в ее «родное» лоно, пантеистическое растворение личности в стихийной, одушевленно-вещественной жизни естества, образы вечного сладостного утоления жажды — познания запретных тайн:

…Казалось мне,

Что я лежу на влажном дне

Глубокой речки — и была

Кругом таинственная мгла.

И, жажду вечную поя,

Как лед холодная струя,

Журча, вливалася мне в грудь…

(2; 67-68)

В «рыбке золотой», обволакивающей своей любовью душу Мцыри и проникающей в сердце, угадываются черты чудесной владычицы природы из сказки Пушкина. Эта рыбка — и мать, и родина, и возлюбленная. Рыбка зовет забыться в своей растворяющей стихийной любви, ведущей через смерть к вечному и бессознательному холодному покою в лоне природы. И это почти свершилось:

Тут я забылся. Божий свет

В глазах угас. Безумный бред

Бессилью тела уступил…

(2; 69)

Но свершению опять воспрепятствовал Промысл: героя спасают монахи, и его мятеж угасает. Мцыри исцеляется и вступает в новую область жизни — мистическую по преимуществу, и она обозначена образом опытного христианина, «пересказывающего» свою юношескую исповедь и передающего все тонкости смертельно опасной духовной борьбы.

Выбор судьбы

Особое место в творческой судьбе Лермонтова занимает 1840 год. Завершена работа над романом «Герой нашего времени», а это значит, что завершалось и мучительное, затяжное включение в собственную душу сознания человека, ни во что не верящего, бездуховного, каким Лермонтов никогда не был. Печорин — человек, с христианской точки зрения, порочный и больной душевно, на что автор прямо указывает в предисловии ко второму изданию романа, указывает для той части читателей, которая, как свидетельствуют отклики, была не слишком внимательной: «Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж Бог знает!» (4; 8). Нашел ли автор лекарство? Ответ увязывается с пониманием этих последних (по ходу повествования и по времени написания) слов романа: «Бог знает!» С каким выражением их читать: с насмешкой, сомнением или уверенностью? Печорин прочитал бы с насмешкой и сомнением; Лермонтов, выразивший свое видение жизни в мистических стихах 1837-1841 годов, — с верой в благую волю и силу Бога, исцеляющего всех, кто обращается к Нему за помощью.

Болезнь Печорина оказалась мучительной, долгой и — при нежелании его исцелиться — смертельной. Четыре раза (в четырех из пяти повестей романа) герой оказывается (не без своего хотения) в положении смертельной опасности и очередного выбора жизненного пути. Четыре раза он сделал свой выбор, отказываясь от веры в благой Промысл и от исполнения заповедей Бога. Четырежды он искушал Бога (в существовании Которого сомневался, как и во всем остальном) — искушал ради возможного познания возможных тайн Предопределения. Четырежды ему прощалась гордыня подобного познания, хотя тайны мира, естественно, не открывались. Наконец на пятый раз он получил то, чего так искал и во что единственно верил: «…возвращаясь из Персии, умер» (4; 55) («Предисловие» повествователя к «Журналу Печорина»). В своем последнем путешествии он искал очередных искусительных случаев: «…отправлюсь — только не в Европу, избави Боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге!» (4; 38) («Бэла»). Так он и сделал: «Еду в Персию — и дальше…» (4; 51) («Максим Максимыч»).

Печорин получил по вере, пусть отрицательной, но все-таки вызревшей в его душе. Он уверовал в смерть: «Я люблю сомневаться во всем… я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!» («Фаталист». 4; 155).

Печорину во время событий, описанных в романе, шел 26-й год. И Лермонтов завершил и издал роман на 26-м году своей жизни. Тогда же он составил и выпустил свой первый и последний прижизненный поэтический сборник, в который включил именно 26 лирических стихотворений, а также проникнутую православным духом «Песню про царя Ивана Васильевича…..» и поэму «Мцыри», разделенную опять же на 26 главок. Едва поэту исполнилось 26 лет, сборник вышел в свет. И когда ему было все еще 26 полных лет, он погиб.

Отнюдь не только красноречивое совпадение чисел побуждает видеть в «Герое…» и «Мцыри» ключевые произведения Лермонтова, в которых хранится, может быть, самое заветное его слово потомкам. Произведения эти писались одновременно и перекликаются содержанием. В них поставлена одна и та же задача, но решена по-разному.

Мцыри — это тоже символический образ героя своего времени (но и героя всех времен, человека вообще, взятого в его первозданном естестве). Этот воспитанный в монастыре «дикарь», современник Печорина, одержим теми же в глубинной своей сути порывами, разве что веры в нем побольше. Но и он противится Богу, ищет самоутверждения в своем человеческом естестве.

Как и Печорин, Мцыри четырежды (и случайно ли это совпадение?) оказывается на краю гибели, в условиях выбора дальнейшего жизненного пути: впервые — в детстве, когда попал в плен и едва не погиб от болезни, но был исцелен молитвами и заботами монахов; затем — после первого порыва во время побега, когда он потерял сознание в одном шаге от края пропасти; в третий раз — во время битвы с барсом; и, наконец, в четвертый раз — он, едва живой и опять потерявший сознание, вновь подобран монахами и вновь они пытаются спасти его в монастыре, как это уже случилось раньше.

Оба героя Лермонтова искушаются пограничным между жизнью и смертью состоянием, пребывание в котором позволяет заглянуть «туда» — за черту здешнего бытия — и в то же время сохраняет возможность возвращения. Печорин сознательно изыскивал, создавал обстоятельства смертельной угрозы. Мцыри попадал в подобные положения сравнительно невинно: он не искал их особо, однако бегство из монастыря, из подобия рая на земле, совершил по своему хотению. Когда круг его духовных блужданий замкнулся, он не стал, в отличие от Печорина, искать нового искушения, но покорился Богу.

Четырехкратное испытание свободного выбора, очевидно, выбрано Лермонтовым не случайно. Число «4» как решительный срок суда Божиего постоянно встречается в Библии. На четвертый день пророк Иона был выпущен из чрева кита, куда попал за непокорность Богу, — и теперь он благоразумно исправился (подобно тому и Мцыри три дня пребывал во «чреве» дикой природы, а потом она извергла его, полуживого). Так и Лазарь «Четверодневный» был воскрешен Христом после трех дней смерти. Моисею Бог сообщил, что плоды всякого древа святы и угодны лишь на четвертый год плодоношения (см.: Лев. 19: 23-24). В книге пророка Амоса (гл. 1-2) число четыре многократно указано в качестве предельной меры Божиего терпения «нечестий» человеческих (правда, смысл этот очевиден в церковнославянском, а не в русском переводе). Христос в притче предписывает ухаживать за бесплодной «смоковницей» три года и только на четвертый, если так и не принесла плода, срубить ее (Лк. 13: 7-9). Вообще в свете библейской мистической истории всему человечеству предоставлен от Бога четырехкратный выбор: 1) рай — и грехопадение стало произволением первых людей; 2) потоп, завет с Ноем — и новое отпадение во грехи; 3) завет с Авраамом как зачинателем избранного Богом народа — и новые грехопадения уже и этого народа; 4) Первое Пришествие Христово — и новые грехи, на этот раз христиан. А вместо пятого выбора должен быть Страшный суд Божий во время Второго Пришествия и Конца света. Каждый человек христианского времени должен осуществить личный выбор в промежутке между земным рождением и смертью, и это станет частью длящегося совокупного последнего выбора человечества, когда все люди разделяются на тех, кто предпочитает быть с Богом, и тех, кто противится до конца.

* * *

Итак, творческое сознание Лермонтова было исполнено противоречивых порывов, среди которых особенно сильными оказались антихристианский демонизм (выраженный преимущественно в раннем творчестве) и христианская мистика, проявившаяся изначально, но окрепшая и близившаяся к преобладанию только со второй половины 1830-х годов, так что поэт, можно сказать, продвигался к творческому осуществлению завета, начертанного на гербе русской ветви рода Лермонтовых: «Sors mea — Jesus», что значит: «Жребий мой — Иисус». http://ruskline.ru/monitoring_smi/2013/07/26/i_v_nebesah_ya_vizhu_boga/